Leonurus-free

MLA

关于MLA,我想先简单记录下我了解它的心路历程:

- 我第一次了解MLA,是在它刚出来的档口。在我读过它的原生实践后,我发现它既不省KV cache,还徒增了计算量。这个问题让我困扰了很久,当时网上对MLA细节的讨论很少,所以我觉得大概是我没弄懂,所以它就被我放到一边去了。别人问起我MLA,我都回答不知道,因为我确实没想明白。

- 直到最近dpsk v3的风刮起来,再加上实际体验后它的推理速度确实很快(当然我知道不止于MLA),所以又有了重新认识它的兴趣。而幸运的是,此时网上已经有关于MLA的诸多讨论了,这样就能和我的理解相互校验。在这一次的重新认识中,我发现我之前的认知其实没有错,原生MLA确实存在上述的2个问题,并且开源社区已有了各种对原生MLA的优化方法,这里我主要参考了:

- blog:https://zhuanlan.zhihu.com/p/700214123

- 代码:https://github.com/madsys-dev/deepseekv2-profile/tree/main

- 章明星老师关于MLA优化的思路,本文里介绍的MLA优化思路也来自于此,我推荐大家都看看这块,写得非常具有启发性(链接见上,编辑出问题了sry)

- 知乎上一篇对MLA计算量的分析,在这个分析思路的启发下,本文按照自己的理解重新做了MLA各种优化方法的计算量和KV cache分析:https://zhuanlan.zhihu.com/p/714761319

我个人认为,理解MLA的难点之一,是它算法设计颇为“绕”,不管是用数学公式,或者是用流程图,似乎都很难一下找到它设计的核心思想。所以本文第一部分,将会抛开所有复杂的计算细节,根据我自己的理解,抽象出MLA的设计方案。基于此再来谈计算细节和各种优化,全文目录如下:

一、MLA的基本思想 1.1 MLA, MQA 和 GQA 1.2 MLA的整体设计思想

二、MLA的运作细节 2.1 CD(原生MLA) 2.2 CC 2.3 A_CC 2.4 A_CC_ME

三、MLA可以用TP吗?

一、MLA的基本思想

1.1 MLA,MQA与GQA

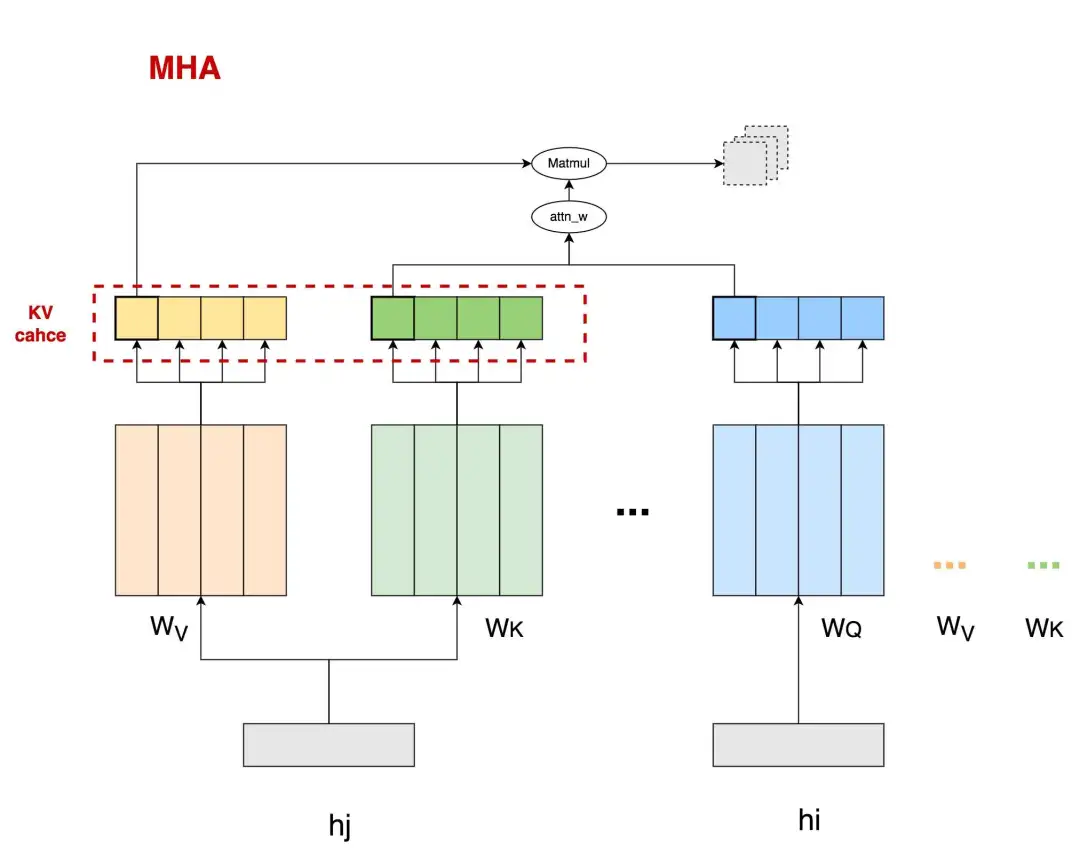

我们先来快速复习一下decoder架构的MHA的运作流程,如下图:

这里head_num = 4,图中刻画了head0的运算过程,包括 attn_weights = Matmul(q, k) 以及 attn_sv = Matmul(attn_weights, v),图中虚线灰框表示在head0上的结果是由包括其在内的若干前置tokens计算结果汇总而来。为了表达简便,这里省去了诸如softmax,的计算过程。图中被红色虚线框圈起来的部分,就是大家熟知的将被用在推理阶段的KV cache。

KV cache的存在,本来是为了避免在推理阶段对前置序列的重复计算的。但是,随着前置序列的长度变长(我们记为kv_len),需要读取的KV cache也将越来越大,数据的传输成本增加,这就使得attn计算逐渐变成memory bound。我们采取了一些策略来缓解KV cache过大的问题,其中2种就是大家熟知的MQA和GQA。

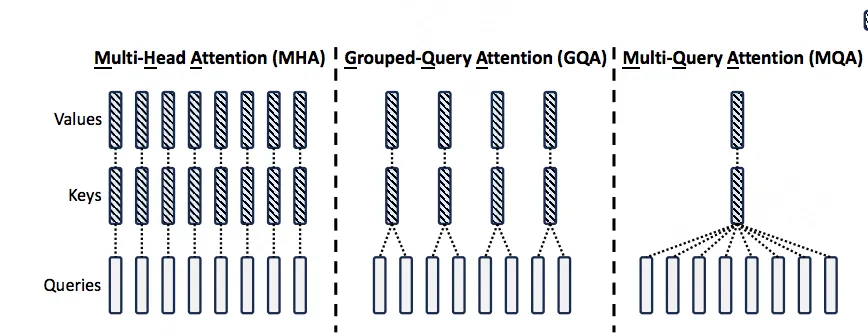

MQA和GQA的运作方式如下:

- 在MQA的情况下,一个token所有的heads都共享同一个k和v。这样在降低param weights大小的同时,还让原本需要保存num_heads份的kv cache降低为只需保存1份。

- 但是,MQA可能造成模型效果上的损失,毕竟原来对于1个token,它的每个head都有各自的k、v信息的,现在却被压缩为一份。所以GQA作为一种折衷的方案出现了,即将1个token的head分成num_group组,每个group内共享同一个k,v信息,使得信息压缩不像GQA那样严重。

但是,不管是MQA还是GQA,对于1个token来说,总是存在heads上k、v信息被压缩的情况。那么是否有一种办法,能在尽量不压缩head上k,v信息的情况下,节省kv cache,提高整体推理速度呢?那么接下来,我们就来大致看一下MLA的设计思想。

1.2 MLA的整体设计思想

在本节中,我们会以K cache为例,抽象出MLA的核心优化思想。V cache的优化思想也是同理,但不在这节赘述,而是合并到后文对于MLA的细节讲解中(参见2.3节A_CC)。

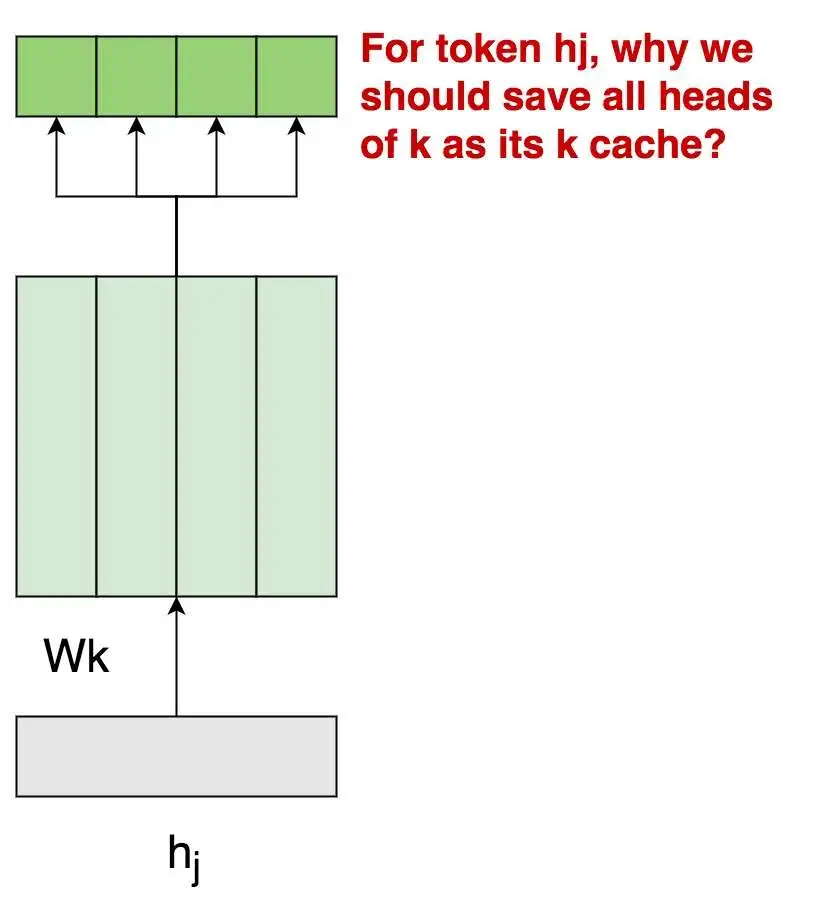

现在先让我们回到MHA上(图1.1),来思考一个问题:为什么对于一个token,我们需要保存它所有heads上的K值作为K cache呢?

主要原因我们在上文解释过:这是因为每个k_head附带有不同的信息,它将用这份独有的信息和对应的q_head进行attn的计算,用公式表示即为,这里的是合并了所有head对应的param weight后的表达。

我们现在的总目标是节省K cache,当你再次端详上面这幅图时,一个idea在你的头脑中出现:

- 当前我要存的K cache是4个k_head(图中深绿色框),但如果我能从这4个k_head中抽取出1份共有的信息,然后在做attn计算时,每个head都用这1份共有的信息做计算,那么我也只需存这1份共有信息作为K cache了。这样我就把K cache从原来num_heads = 4变成num_heads = 1,这不就能节省K cache了吗?

- 但是等等,现在共有的k_head信息是抽取出来了,那么相异的k_head信息呢?(简单来说,就是由不同head部分学习到的相异信息)。我们当然是希望k_head间相异的信息也能保留下来,那么该把它们保留至哪里呢?当你回顾attn_weights的计算公式时,一个想法在你脑中闪现:q部分不是也有heads吗!我可以把每个k_head独有的信息转移到对应的q_head上吗!写成公式解释就是:

- 原来,括号表示运算顺序,即先各自算2个括号内的,再做 * 计算

- 现在 ,同理括号表示运算顺序。

- 也就是说,这里我们通过矩阵乘法的交换律,巧妙地把1个token上k_heads独有的信息转移到了对应的q_head上来,这样1个token上k_heads间共享的相同信息就能被我们当作K cache存储下来。

(在这里,你可以抽象地把理解成是4个k_heads共享的信息,但最终K cache的形式还会在这基础上有所变化。我知道此时你脑海中一定有很多疑惑。但我们先不要纠结细节的问题,因为在后文会展示全部细节,这里我们要做的是从宏观上理解MLA设计的核心思想。)

现在我们更具体地画出上面这套“信息转移”方案的具体流程:

⚠️⚠️⚠️:再次说明,在本部分,我们侧重于抽象出MLA的优化思路,大家在阅读上面这幅图时,请不要带入任何具体的细节(例如矩阵尺寸)等去做计算,这部分细节我们会在下文详细介绍。

我们来详细看这幅图:

- 对于每个token的k_heads,我们需要抽取出它们的相异信息,而这个相异信息本质上是由维护的。观测到所有tokens都共享1个,所以我们对于q_heads,我们只需做1次对于的吸收,就能统一获取所有tokens的所有k_heads上的相异信息。

- 对于每个tokens的k_heads,我们还需要抽取出它们的相同信息,而这个相同信息应该是每个tokens的所有k_heads共享一份,同时不在不同tokens间共享。那么我们自然而然想到,可以学习一个linear参数矩阵,从原始token 中提取出这份共有信息,以此作为我们的K cache。而不管是从“信息提取”还是从“进一步节省K cache大小”的角度来说,似乎这个linear参数参数矩阵如果能把压缩到一个更低维的空间,会收获更紧密的信息表达和更小的存储量,这也是图中compress_k的由来。

- 最后,我们使用压缩后了共有信息的compress_k,和吸收了相异信息的q_head做计算,得到attn_weights。

对v cache的优化也是同理,这里额外提几点:

- 事实上,当我们考虑到v cache优化时,上图中的compress_k其实应该被理解成compress_kv,也就是它是1个token所有k_heads和v_heads的共有信息。

- 可以和作吸收,我们在后文会讲这块细节。

- 总结起来,我们应该尽量直接使用compress_kv,而不要将其用或者进行展开,因为q已经吸收过这两者的信息了。

好,到此为止,我们抽象出了MLA的整体优化思路,从中你可以发现:

- 虽然从形式上来说,MLA和MQA/GQA很像,似乎都是通过压缩k/v_heads的数量来节省KV cache大小的。但MLA是压缩num_heads,不压缩信息(把信息转移到了q_heads上);而MQA/GQA则在一定程度上对信息做了压缩。

- 从这一点上看,我个人认为MLA其实更应该理解成是MHA的变种优化,而并非MQA/GQA的变种优化。

二、MLA的运作流程

2.1 CD (CacheDecompressed, dpsk MLA的原生实现)

现在我们可以来看MLA的运作细节了。

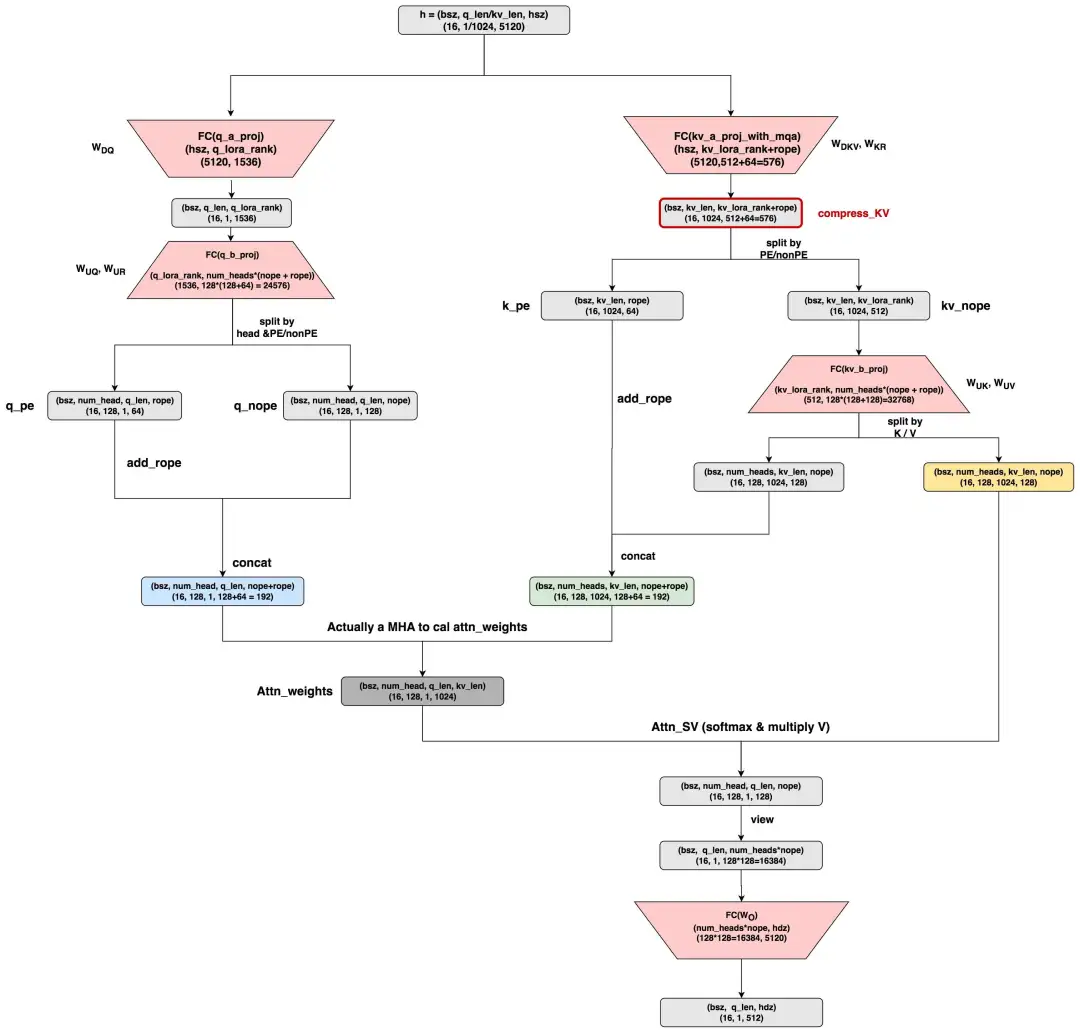

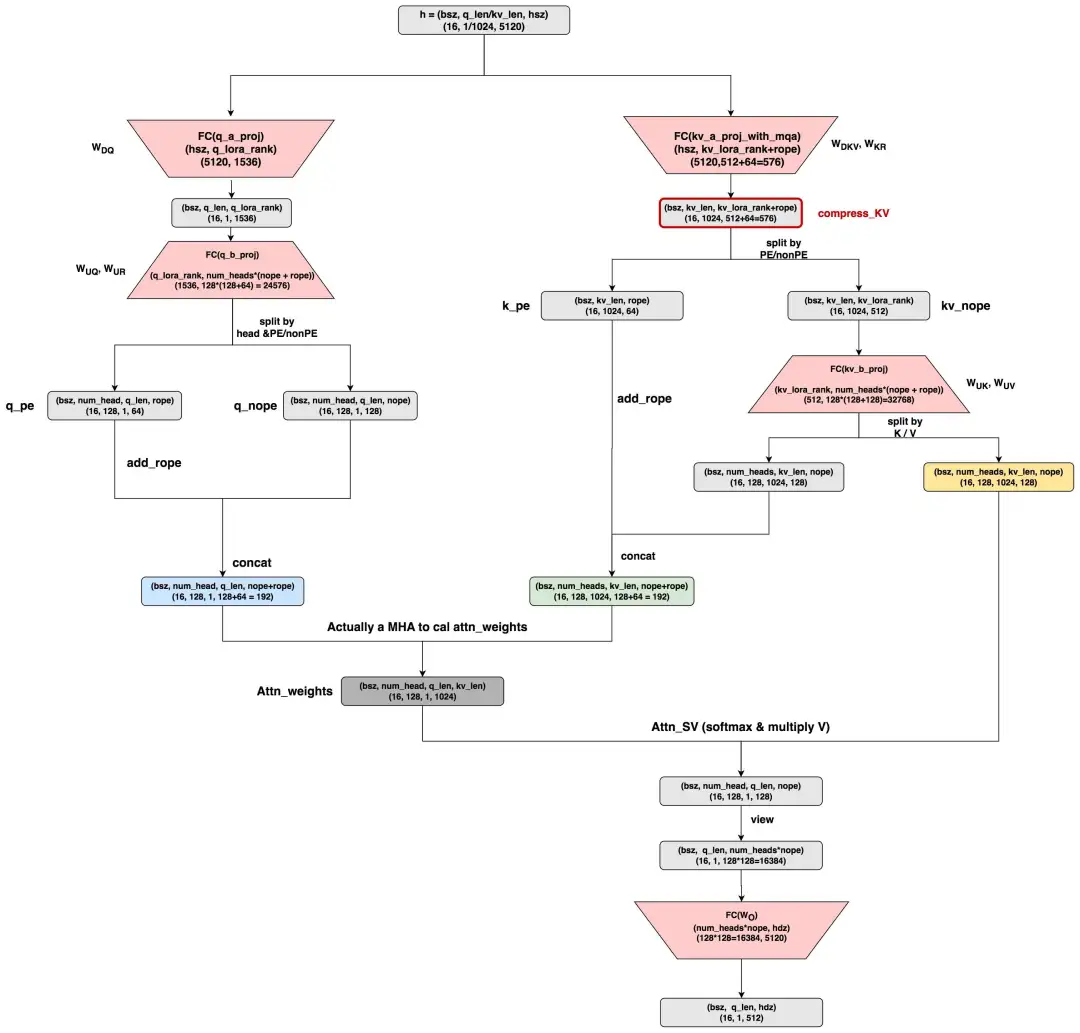

- 本图参考自huggingface上dpsk v2的MLA原生实现:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V2/blob/main/modeling_deepseek.py#L682

- 关于MLA的更多细节,例如“为什么要区分nope和rope维度”,“为什么要做low rank压缩”等,已经有前人的分析珠玉在前,因此本文不做重点阐述,更多细节请参考:

- https://kexue.fm/archives/10091

- https://arxiv.org/pdf/2405.04434

- 这里假设q_len = 1,kv_len = 1024,nope表示非pe部分的head_dim,rope表示pe部分的head_dim。其余维度已标注在图中。其中红色表示param_weights,其中:

q_b_proj:是q计算中的升维矩阵,它包含了两部分,分别表示对q的nope/rope部分的计算。kv_a_proj_with_mqa:是对原始hidden_states的压缩矩阵,它包含了两部分,分别用于计算compress_kv(即抽取k_heads和v_heads的共同信息),以及计算k_pe的部分。kv_b_proj:它包含了两部分,分别表示对 k_nope 和 v 部分的计算。- 以上符号表示皆遵从dpsk原始论文,下标表示Down降维,表示Up升维,表示做Rope(诸如就表示和K的rope相关)。

好,现在关于这个MLA的原生实现,我们来讨论几个有意思的点:

(1)在MLA中,每个head_dim的尺寸更大了。观察到原始hidden_size = 5120,如果按照num_heads = 128来看的话,正常来说一个head_dim = 40 (5120/128=40)。但是在MLA中,一个head_dim = 128,远大于40。也就说MLA其实是用比一般MHA更大的head_dim(或者也可能是num_heads)来做attn计算的,然后在最终的

矩阵中映射回原来的hidden_size。对此我个人给出一些简单猜测:如果推理阶段KV cache造成的memory bound的问题已经得到解决的话,那么训练时我就能少一点后顾之忧,然后通过提升模型的复杂度来取得与MHA比肩或更好的效果(训练阶段还有别的优化方式)。这样当我回到推理阶段时,我的整体计算强度就上去了(每读1次,算的次数更多了)只要没有达到compute bound的界限,这样的提升就是有好处的。

(2)原生MLA的计算最终展开成了MHA的计算。这一点可以参见图中q(蓝色),k(绿色),v(黄色),它们最终都变成了标准MHA的计算。从理论上来说,这一点也不奇怪,因为我们在第一部分说过MLA就是MHA的变种,只是它在MHA的基础上做了信息从k/v_head向q_head的转移。嗯?!!但是等等,从上图这个原生MLA上来看,虽然产出了compress_kv,但是好像并没有做什么信息转移呀,也就是粗糙来看目前的计算流程还是而不是转移后的 呀:

- 是的,如果你有这个疑惑,那么恭喜你发现了原生MLA的问题,也就是它没有做任何的信息转移。

- 同时,原生MLA保存的KV cache并不是图中绘制的compress_kv,而是图中已经成形的完整的k(绿色)和v(黄色),这一点在上面的代码中可以看见。

- 再有,考虑到这里head_dim = 128(远大于同num_heads数量下的标准head_dim=40),所以原生MLA增加算力所付出的代价是,KV cache显存反而增加了。

基于这些,我们管原生MLA的实现方式为CD(CacheDecompressed),即存储的KV cache是没有经过任何压缩的。为什么dpsk放出来的原生MLA会这样呢?这一点我一直没有想通,这也是为什么我在MLA刚出来那阵,看完它的实践就决定先暂停探索的原因。当时没有实际的业务需求,自己也没动力去细想,以及考虑到MLA算法的复杂性,我还以为是我理解错了。但是随着时间推移,后续开源社区有一系列对MLA的优化实现,直到近期再次捡起来后,才使我对MLA有了更多的了解。目前来看,这个原生MLA似乎以提供“MLA的概念”为主,而具体的优化实践方式还是要看个人。我们马上就来看后一些做过“信息转移/吸收”的优化方法,不过在此之前,我们先对原生MLA的计算量和KV cache做一个分析。

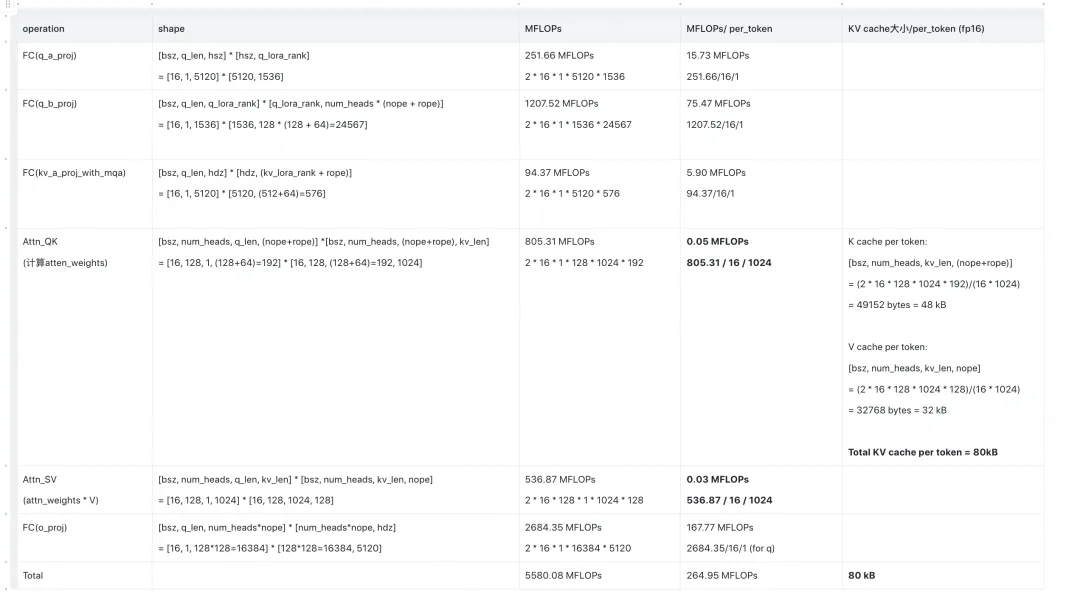

(公众号编辑表格太难了,这里我直接从我笔记截图了,大家可以点开放大看)

我们对这张表格做一些说明:

- 这张表格描述的是推理阶段的Attn部分相关的计算量(MFLOPs, Million FLOPs)和KV Cache大小(per layer per token, kB)。后面这类型的表格都是同理。

- 首先,再次声明,在CD方法下,我们存储的是图中MHA形态的K,V值(绿色,黄色框)。所以KV相关的计算量都是从这两个框之后开始的,大家可以对着图看。

- 表格的前3行,是每个做query的token必须要执行的操作。其中,对于kv_a_proj_with_mqa这个操作,是当前做query的token也会产出自己的KV值。

- MFLOPs/per_token:这个指标更准确的说是 MFLOPs/per_layer/per_token,衡量的是单token的计算量。我们知道1个token有分q部分和kv部分,那么表格中除以1的就可以理解为是q部分相关的计算量,除以1024的可以理解成是kv部分相关的计算量。通过这种方式,可以帮助我们更好理解计算量是如何在q和kv之间转移的,我们在后文会更好感受这个“转移”

- 我们接下来会对比除CD外的MLA优化方法,这里提前预告下,在这些比较中,你会发现CD的计算量是最小的(不难理解,因为它相当于是从流程图最靠近下方的部分开始计算的),但是它的KV cache是最大的。注意,这里我们说的计算量小,是CD相比于别的MLA优化方法,而不是CD相比于head_dim=40的标准MHA。

- 最后总结一下,在CD中,单token KV cache = 80 KB ,单token KV相关的计算量为 0.08 MFLOPs。

2.2 CC (CacheCompressed)

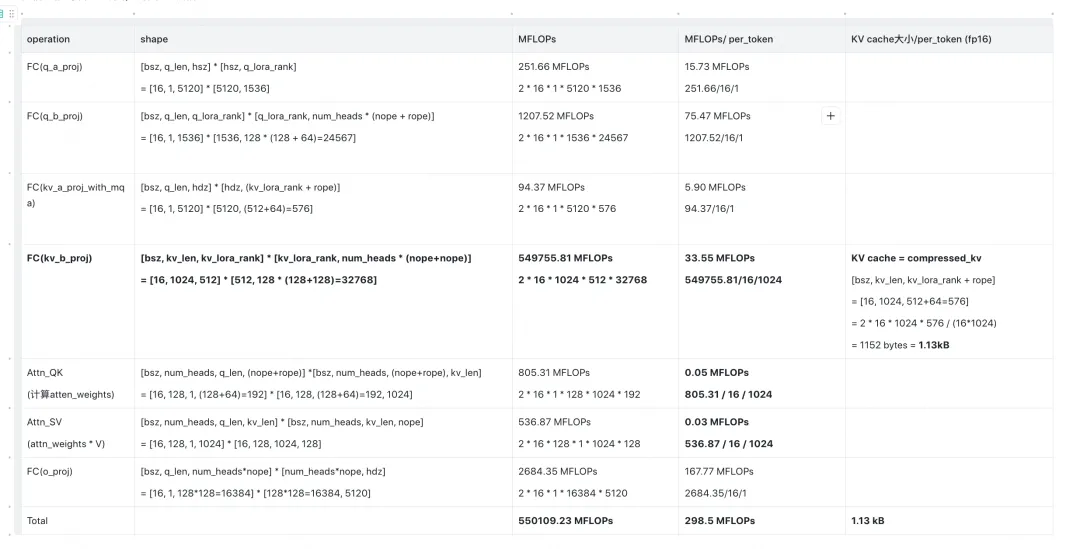

好,在进入大家从第一部分开始就心心念念的“k/v_head信息向q转移(或者理解成被q吸收)”这个优化介绍前,我们先介绍基于原生实践和这个优化的一个中间态:CC (CacheCompressed)。在这个中间态中,我们终于是以compress_kv为kv cache了,但是我们没做任何吸收。之所以要介绍这个中间态,是方便大家更好感受“吸收”的好处。

我们直接对着2.1的图,列出CC表格:

不难发现,在这个中间态CC优化的MLA下:

- 单token KV cache = 1.13 KB ,相比CD有了显著降低。

- 单token的kv计算量 = 33.55 + 0.05 + 0.03 = 33.63 MFLOPs。主要犯罪嫌疑人就在kv_b_proj上。简单来说,在没有做吸收/转移前,一个矩阵需要作用在kv_len = 1024条数据上,但是现在它只需要被q_len=1条数据算1次就好了,即我们把属于kv的计算量转移到了q上。

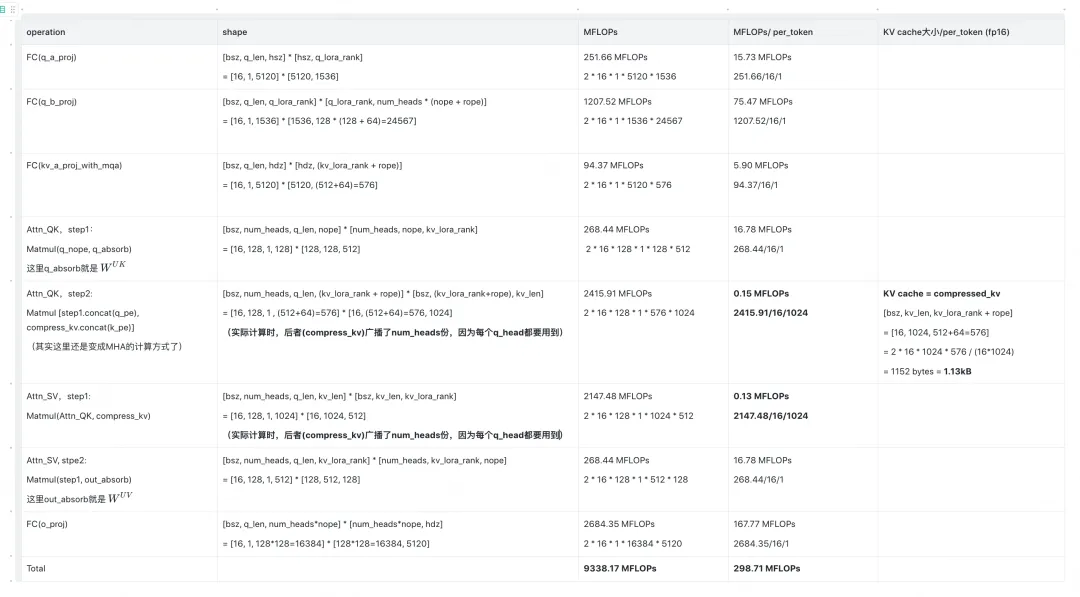

2.3 A_CC(AbsorbCacheCompressed)

现在,终于来到我们心心念念的涉及吸收的优化了:

- 单token KV cache = 1.13 KB

- 单token的KV计算量 = 0.15 + 0.13 = 0.25 MFLOPs

- 达到了节省KV cache的同时,维持单token KV计算量不变的需求。

这里解释下为什么A_CC相比于CC,总计算量降低了很多,但单token计算量却没有变化:

- 这是因为单token计算量分成作用在q和作用在kv上的。而q对应的seq_len = 1,kv对应的seq_len=1024

- A_CC相比于CC,把原来属于单kv的计算量转移到q上了,而q的seq_len=1,对总计算量的影响本来就少。

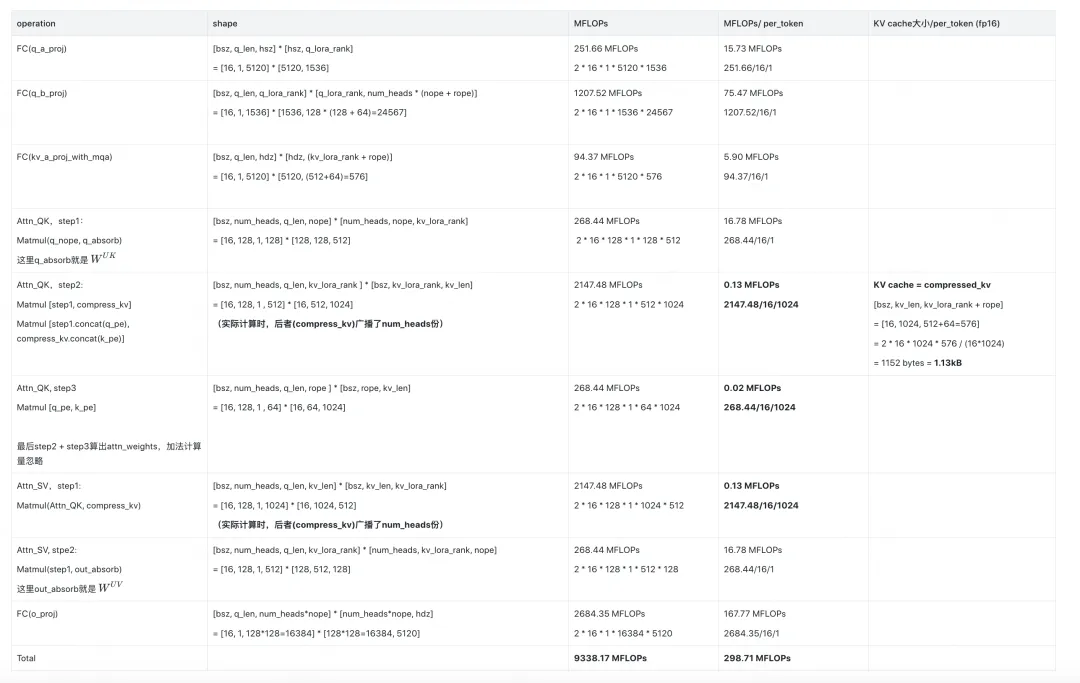

2.4 A_CC_ME

最后,这个优化其实就是在A_CC的基础上,在计算attn_weights的时候,把nope和rope的部分拆开算,然后再求和。这样做是为了避开无用的数据拷贝和广播(可以看代码,你会发现A_CC为了做数据拼接,是先初始化一个一个拼接好的空张量,再往里塞数据,这样就是2倍的显存开销。而避开拼接各自算各自的,可以直接复用已有的数据),实际测起来这种方法性能是最好的。

三、MLA可以用TP吗

现在,回来看一个经常被讨论的问题:MLA可以做TP吗?因为看样子,对于每一个token来说,它所有的num_heads上的kv信息已经被压缩成compress_kv了,好像是不能再切分了?

这里先说结论:MLA可以做TP,但是它可能需要一些定制化的TP方式,而不是直接套用惯常decoder模型的TP方式。

为了解答这个问题,我们这里再贴出2.1中的流程图:

我们着重关注流程图中红色部分(也就是param_weights),大家回想一下之前的介绍:尽管compress_kv已经被抽取成类似单头的形式了(1个token只有1个,且不区分heads),但是它能这样做的原因是因为kv_heads上的信息转移去q_heads了,对了!q还是有heads的呀!!

我们首先来看一下,dpsk官方是如何在上面这张流程图中做TP切分的,详细代码可以参见这里:https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/ee4c4ea32bfd89e197616b80e713466954c51c75/inference/model.py#L409,从图里来说:

- 在TP的情况下,一个tp_group内的每个tp_rank都共享相同的compress_kv。(这里有一个优化方案,那就是可以通过类似cache pool的方式,只维护一份compress_kv,然后每个tp_rank都从上面去取,就能避免数据的重复存储了)

- 在dpsk官方给出的tp示例中,图中所有带num_heads的红色矩阵是按照num_heads做TP划分的,这一点不难理解,因为q依然是按照heads划分的,而kv的信息又是被吸收到各个q_heads上的

- 而对于 q_a_proj 和 kv_a_proj_with_mqa,dpsk官方是不切的,即各个tp_rank上重复维护同样的param_weights。但这不意味着这两个param_weights不能再切分,例如实践上,你可以用col/row对他们做切分,只要保证在输入输出的位置做好正确的通信即可。具体的方式则要看实际应用场景。